La maladie de Huntington est bien plus qu’une simple maladie neurologique. C’est un déclin progressif, inéluctable, qui touche le corps, l’esprit et la famille. Chaque personne atteinte hérite d’un gène cassé qui, avec le temps, détruit lentement les cellules du cerveau. Il n’existe pas de guérison. Mais ce qui peut faire la différence entre une vie de souffrance et une vie encore pleine de sens, c’est la planification des soins commencée tôt.

La génétique : un gène défectueux, une probabilité de 50 %

La maladie de Huntington est causée par une erreur dans un seul gène : le gène HTT, situé sur le chromosome 4. Cette erreur, c’est une répétition excessive de trois lettres d’ADN - CAG - qui se répètent trop souvent. Chez une personne sans la maladie, ces répétitions sont entre 10 et 26. Si vous en avez 40 ou plus, vous développerez la maladie. Entre 36 et 39, c’est incertain : vous pourriez l’avoir, ou non. Et entre 27 et 35 ? Vous n’êtes pas malade, mais vous pourriez transmettre une version plus longue à vos enfants.

Le plus effrayant ? Chaque enfant d’un parent atteint a exactement 50 % de chances d’hériter du gène défectueux. Cela ne dépend pas du sexe. Un père ou une mère - la probabilité est la même. Mais il y a un piège : si le gène vient du père, il a tendance à s’allonger encore plus lors de la transmission. C’est pourquoi 85 à 90 % des formes précoces chez les enfants - appelées forme de Westphal - viennent du père. Une répétition de plus de 60 CAG peut déclencher la maladie avant 10 ans. C’est rare, mais quand ça arrive, c’est brutal.

Environ 5 à 10 personnes sur 100 000 en Europe sont touchées. En Asie et en Afrique, c’est jusqu’à dix fois moins fréquent. Pourtant, chaque cas a le même poids : une famille entière peut être marquée par la peur de l’héritage, le choix de faire ou non un test génétique, et la douleur de savoir que ce qu’on a reçu, on le transmettra peut-être.

La chorée : des mouvements qui ne vous appartiennent plus

Le symptôme le plus visible, le plus reconnaissable, c’est la chorée. Ce n’est pas une crise, ni une convulsion. C’est comme si votre corps avait un esprit propre, indépendant du vôtre. Vos doigts tressautent. Votre épaule se soulève sans raison. Votre tête penche d’un côté, puis de l’autre. Ces mouvements sont imprévisibles, incohérents, et ils disparaissent quand vous dormez. Mais ils reviennent, plus forts, quand vous êtes stressé, fatigué, ou quand vous essayez de vous concentrer.

La chorée est causée par la mort des neurones dans une zone du cerveau appelée striatum. Ces cellules produisent un neurotransmetteur essentiel pour contrôler les mouvements. Quand elles disparaissent, le cerveau perd son frein. Les signaux se mélangent. Et votre corps bouge… sans que vous le vouliez.

On mesure la gravité de la chorée avec l’échelle UHDRS. Un score de 1 à 2 signifie des mouvements légers, gênants mais contrôlables. Un score de 3 ou 4 ? Des mouvements continus, qui rendent impossible de tenir une tasse, de marcher sans trébucher, ou de parler sans bégayer. Au début, les médecins peuvent prescrire de la tétrabenazine (Xenazine) ou de la deutétrétrabenazine (Austedo). Ces médicaments réduisent la chorée de 25 à 30 %. Mais ils ont un prix : dépression, somnolence, fatigue. Pour certains patients, les effets secondaires sont aussi durs que les mouvements eux-mêmes.

En 2023, la valbénazine (Ingrezza) est devenue une deuxième option. Elle est un peu moins efficace, mais mieux tolérée. Pourtant, même avec ces traitements, la chorée ne disparaît pas. Elle s’atténue. Et elle continue de progresser.

Le déclin invisible : quand l’esprit s’efface

La maladie de Huntington ne touche pas que le corps. Elle attaque aussi la pensée. Les patients perdent progressivement leur capacité à planifier, à se souvenir, à décider. Une simple tâche comme payer une facture ou choisir ce qu’on veut manger devient un cauchemar. Le cerveau ne peut plus organiser les informations. C’est comme si le logiciel interne devenait lent, corrompu, puis inutilisable.

En parallèle, les troubles psychiatriques apparaissent. Dépression. Anxiété. Irritabilité. Compulsions. Certains patients deviennent agressifs, d’autres se retirent totalement. Jusqu’à 30 % des personnes atteintes ont des pensées suicidaires. Et ce n’est pas une réaction à la maladie. C’est la maladie elle-même qui altère les circuits du cerveau liés à l’humeur et à la volonté.

Le pire ? Ces symptômes commencent souvent avant la chorée. Une personne peut avoir des difficultés au travail, s’isoler, se disputer sans raison, et personne ne pense à la maladie de Huntington. Le diagnostic est souvent retardé de plusieurs années. Et chaque mois perdu, c’est un mois de moins pour préparer l’avenir.

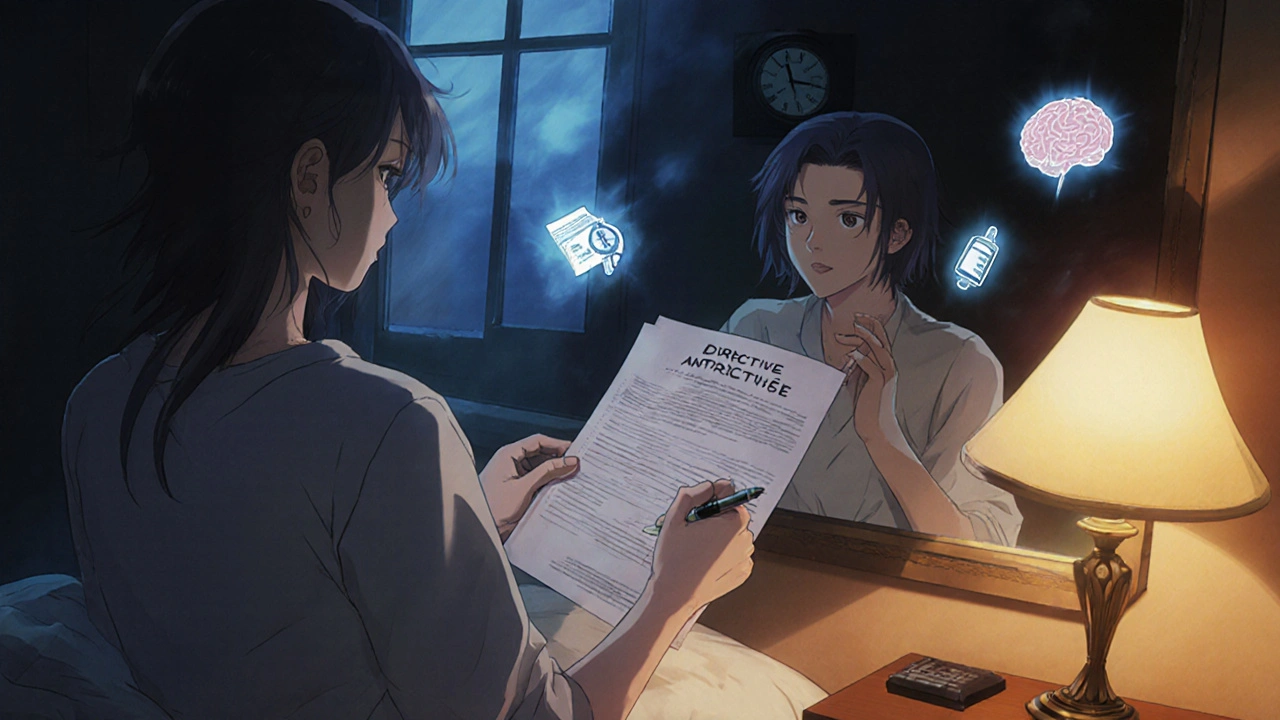

Planification des soins : ce qui sauve les vies

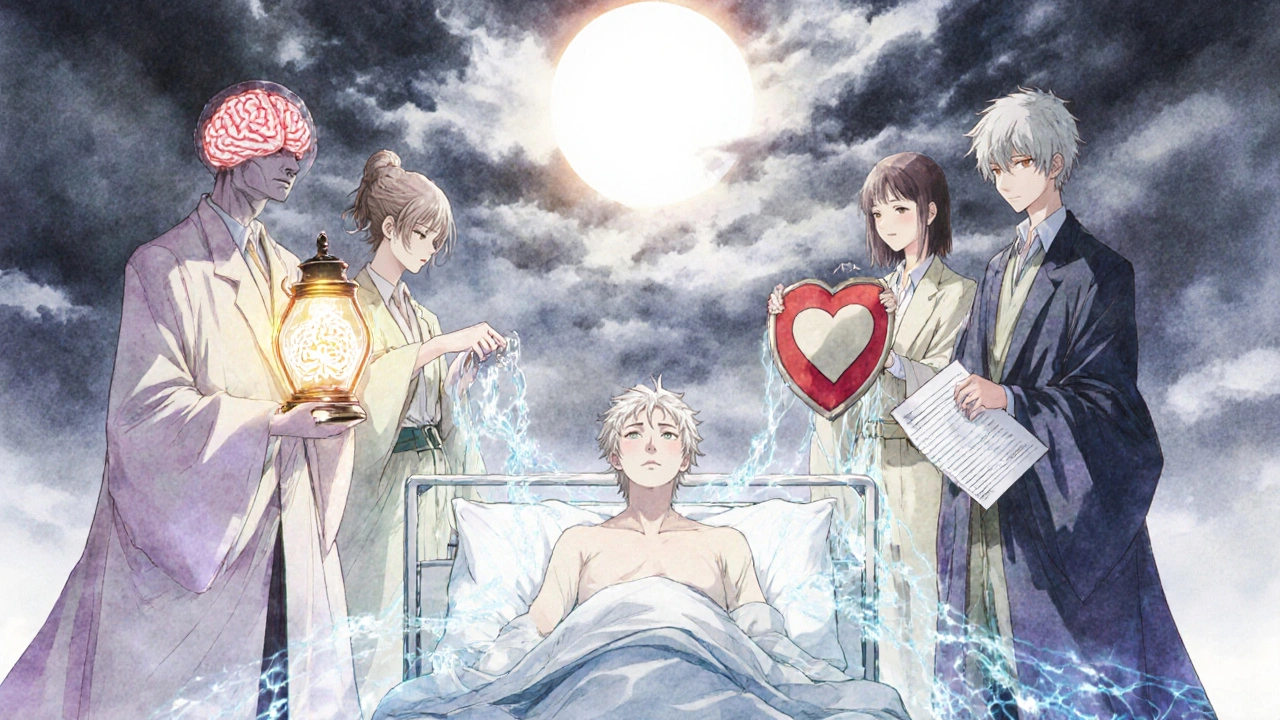

Les médicaments ne guérissent pas. Mais une bonne planification des soins peut ralentir la chute. Les centres spécialisés en maladie de Huntington - 53 aux États-Unis - montrent que les patients suivis par une équipe complète vivent en moyenne 2,3 ans de plus. Pourquoi ? Parce qu’ils ne sont pas laissés seuls face à la tempête.

La planification commence dès le diagnostic. Pas dans 6 mois. Pas quand ça devient « trop dur ». Dès maintenant. Trois choses sont vitales :

- Le conseil génétique : Avoir un entretien avec un conseiller avant de faire un test. Savoir ce que vous allez apprendre, et comment vivre avec. 95 % des personnes qui consultent un centre spécialisé le font - seulement 37 % dans les cabinets généraux.

- Les directives anticipées : Écrire ce que vous voulez - ou ne voulez pas - en cas d’urgence. Voulez-vous être réanimé ? Alimenté par sonde ? Connecté à un respirateur ? 78 % des patients dans les centres spécialisés ont déjà rédigé ces documents. Dans la population générale, c’est 1 sur 4.

- La transition entre les étapes : Quand vous passez de la maison à la maison de retraite, de la marche à la chaise roulante, de la parole à la communication assistée - chaque étape doit être prévue. 70 % des centres spécialisés ont des protocoles formels pour ça. La plupart des autres, non.

Les soins ne sont pas qu’un neurologue. C’est aussi un psychiatre, un kinésithérapeute, un orthophoniste, un diététicien, un travailleur social. Ensemble, ils ajustent les traitements, préviennent les chutes, aident à parler, évitent la malnutrition. Une étude a montré que la thérapie aquatique améliore l’équilibre 35 % mieux que la thérapie sur terre. Mais 68 % des patients ne peuvent pas se le permettre. Les frais médicaux hors couverture atteignent en moyenne 5 000 $ par an aux États-Unis.

La réalité des familles : un fardeau invisible

Derrière chaque patient, il y a une famille. Un conjoint. Des enfants. Des parents. Ceux qui doivent apprendre à voir leur proche disparaître peu à peu - alors qu’il est encore là, conscient, mais incapable de parler, de marcher, de reconnaître leur voix.

Les aidants passent en moyenne 15 heures par semaine à organiser les rendez-vous, à remplir les formulaires, à appeler les assurances, à gérer les crises. 87 % disent que la coordination des soins est la partie la plus difficile. Pas la maladie elle-même. La bureaucratie. Le manque de soutien. Le silence des systèmes de santé.

Sur les forums, les gens écrivent : « Ce n’est pas la chorée que je redoute. C’est de voir ma femme essayer de tout planifier pendant que je suis encore capable de lui dire que je l’aime. »

Et pourtant, 72 % des personnes à risque - celles qui ont un parent atteint - attendent d’avoir des symptômes avant de faire le test. Par peur. Par espoir. Par déni. Mais ce retard les prive de temps. De choix. De préparation.

Que faire maintenant ?

Si vous êtes diagnostiqué :

- Consultez un centre spécialisé en maladie de Huntington - même si vous devez voyager.

- Signez vos directives anticipées avant que vous ne puissiez plus parler clairement.

- Prévoyez une équipe de soins : neurologue, kiné, psychologue, travailleur social.

- Parlez à votre famille - ouvertement, sans filtre. La peur se dissipe quand on partage la vérité.

Si vous avez un parent atteint :

- Ne remettez pas à plus tard le conseil génétique. Même si vous ne voulez pas faire le test, sachez ce que vous risquez.

- Apprenez à reconnaître les premiers signes : troubles de la concentration, changements d’humeur, mouvements inhabituels.

- Ne sous-estimez pas les besoins psychologiques. La dépression n’est pas une faiblesse - c’est une partie de la maladie.

La maladie de Huntington ne vous laisse pas le temps de vous préparer. Mais elle vous laisse le choix de comment réagir. Et ce choix, le plus puissant, c’est de ne pas attendre.

La maladie de Huntington est-elle héréditaire ?

Oui. C’est une maladie génétique autosomique dominante. Si un parent est porteur du gène muté, chaque enfant a 50 % de chances de l’hériter. Le sexe n’a pas d’importance. Le gène peut être transmis par le père ou la mère. Mais si c’est le père, il y a un risque plus élevé que la répétition CAG s’allonge, ce qui peut entraîner une forme plus précoce chez l’enfant.

Existe-t-il un test pour savoir si on va développer la maladie ?

Oui. Un test génétique peut déterminer si une personne porte la mutation du gène HTT avec une répétition CAG supérieure à 40. Ce test est fiable à 99 %. Mais il ne dit pas quand les symptômes apparaîtront, ni à quelle vitesse la maladie progressera. Il est fortement recommandé de faire ce test avec un conseiller génétique, pour préparer les impacts émotionnels et pratiques.

Quels sont les traitements disponibles pour la chorée ?

Deux médicaments sont approuvés pour réduire la chorée : la tétrabenazine (Xenazine) et la deutétrétrabenazine (Austedo). Une troisième option, la valbénazine (Ingrezza), a été approuvée en 2023. Ils réduisent les mouvements involontaires de 25 à 30 %. Mais ils peuvent provoquer de la dépression, de la somnolence ou des troubles du mouvement. Le choix du traitement dépend de la tolérance individuelle et des autres symptômes.

Pourquoi la planification des soins est-elle si importante ?

Parce que la maladie évolue de manière prévisible, mais irréversible. Planifier tôt permet de conserver son autonomie, de choisir ses soins à l’avance, d’éviter des décisions urgentes sous pression. Les patients suivis dans des centres spécialisés vivent plus longtemps, ont moins d’hospitalisations pour pneumonie ou suicide, et leur famille est mieux soutenue. La planification n’est pas une question de médecine - c’est une question de dignité.

Les thérapies géniques vont-elles guérir la maladie de Huntington ?

Des essais cliniques sont en cours, notamment avec des molécules qui visent à réduire la protéine mutante. Certains résultats sont prometteurs, comme ceux de Wave Life Sciences en 2023. Mais aucun traitement n’a encore été approuvé pour arrêter ou inverser la maladie. Même si une thérapie génique devient disponible, elle ne touchera pas les 40 000 personnes déjà atteintes aujourd’hui. La planification des soins restera essentielle pour des décennies.

Comment trouver un centre spécialisé en maladie de Huntington ?

En France et en Europe, les centres de référence sont souvent liés aux hôpitaux universitaires. Aux États-Unis, la Huntington’s Disease Society of America (HDSA) liste 53 centres de excellence certifiés. Il est recommandé de contacter ces centres même si vous êtes à l’étranger - ils peuvent orienter vers des ressources locales ou proposer des consultations à distance. Les associations nationales de patients (comme l’Association Française de la Maladie de Huntington) peuvent aussi fournir des listes de professionnels formés.

8 Commentaires

je sais pas si vous avez entendu parler mais la maladie de huntington c'est un truc inventé par les laboratoires pour vendre des médicaments chers genre xenazine et tout ça en fait c'est juste une histoire de stress environnemental et les gènes c'est du vent bon ok j'ai lu un truc sur un forum en 2017 mais je vous jure c'est vrai

La littérature clinique récente (cf. JAMA Neurology 2024) démontre une corrélation significative entre l'expansion des répétitions CAG >40 et la dysfonction du striatum ventral, entraînant une désinhibition des circuits moteurs cortico-basales. L'efficacité des inhibiteurs de la VMAT2 (tetrabenazine, deutetrabenazine) est modérée (Δ=27,3% sur UHDRS), mais la variabilité interindividuelle est sous-estimée dans les essais de phase III. La valbénazine, bien que moins puissante, présente un profil pharmacocinétique plus stable grâce à sa demi-vie prolongée. Cela dit, l'absence de données sur les comorbidités psychiatriques dans les cohortes d'étude limite la généralisabilité.

donc si ton père a la maladie t'as 50% de chances de l'avoir aussi c'est ça ? et si t'as pas de symptômes tu peux toujours être porteur ?

Je viens de parler à un gars à Lyon qui fait de la thérapie aquatique pour sa mère atteinte depuis 8 ans. Il m'a dit que dans l'eau, elle peut bouger comme si elle était libre. Comme si son corps retrouvait un peu de sa mémoire. C’est fou, non ? Les kinés disent que la flottabilité réduit la résistance et que ça active les muscles profonds sans stress. Mais bon, 5000€ par an, c’est du luxe. Moi j’ai un cousin qui a fait le test génétique à 28 ans. Il a choisi de ne pas le dire à sa copine. Elle l’a découvert par hasard en lisant ses mails. Ils se sont séparés trois semaines après. La vérité, c’est pas toujours une bénédiction… mais c’est la seule chose qu’on ait de vrai.

Vous croyez vraiment que la planification des soins sauve des vies ? C’est juste un leurre pour rassurer les familles qui veulent croire qu’elles contrôlent l’incontrôlable. La maladie de Huntington est une sentence de mort écrite dans l’ADN. Aucune directive anticipée ne changera le fait que votre père, votre mère, votre frère, finira par ne plus reconnaître votre visage. Et vous, vous allez devoir sourire et dire "c’est normal" pendant qu’il se noie dans sa propre salive. Ce n’est pas une question de soins. C’est une question de dignité. Et la dignité, elle meurt avec le dernier soupir.

Je trouve ça incroyable que personne ne parle du lien avec les OGM et les pesticides. La maladie de Huntington a explosé depuis les années 90, exactement comme la commercialisation des cultures transgéniques. Les laboratoires ont intérêt à ce qu’on croie que c’est purement génétique. Mais pourquoi les taux sont 10 fois plus bas en Asie ? Parce qu’ils mangent du riz, pas du maïs OGM. Et pourquoi les tests génétiques sont-ils si chers ? Parce que les firmes veulent contrôler le marché du diagnostic. Je vous le dis : c’est un complot. Un grand complot pharmaceutique. Et les centres spécialisés ? Des pièges à argent. Vous croyez qu’ils veulent vraiment vous aider ? Non. Ils veulent que vous restiez dépendants.

Donc si je comprends bien, on peut vivre 2,3 ans de plus… si on a les moyens de payer des thérapies que la sécurité sociale ne couvre pas. C’est ça le rêve français ?

La planification des soins doit être formalisée dès le diagnostic, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Il est impératif que les directives anticipées soient rédigées en présence d’un témoin légal et archivées dans le dossier médical partagé. L’absence de coordination entre les professionnels de santé constitue un risque majeur pour la continuité des soins. Les associations de patients doivent être intégrées au parcours de soins, non comme des acteurs complémentaires, mais comme des partenaires à part entière.