Quand un médicament contient deux ou trois principes actifs dans une même forme, comme un comprimé combinant un antihypertenseur et un diurétique, ou une crème avec un corticoïde et un antibiotique, il s’agit d’un produit combiné. Pour qu’une version générique de ce produit puisse être commercialisée, il faut prouver qu’elle agit exactement comme le produit d’origine. C’est ce qu’on appelle la bioéquivalence. Mais là où ça devient compliqué, c’est que ces produits ne se comportent pas comme un simple comprimé avec une seule molécule. Les interactions entre les composants, les différences de formulation, ou même la façon dont le patient utilise l’appareil - comme un inhalateur - peuvent tout changer. Et les agences de régulation, comme la FDA ou l’EMA, n’ont pas encore de règles claires et universelles pour tout cela.

Les produits combinés, c’est quoi exactement ?

Un produit combiné, c’est un médicament qui regroupe au moins deux principes actifs dans une même unité de dosage. Cela peut être un comprimé (FDC - Fixed Dose Combination), une pommade, un spray nasal, un inhalateur, ou même un stylo injecteur pré-rempli. Ces produits existent pour simplifier les traitements : au lieu de prendre trois comprimés différents, le patient en prend un seul. C’est pratique, mais ça rend la bioéquivalence bien plus difficile à prouver.

En 2023, près de 38 % de toutes les ventes de médicaments génériques dans le monde venaient de produits combinés, selon IQVIA. Et ce chiffre ne fait que monter. Mais pour chaque nouveau générique de ce type, les entreprises doivent surmonter des obstacles techniques qui n’existent pas pour les médicaments simples. La FDA a identifié plus de 312 produits combinés comme étant à haut risque de non-bioéquivalence, dont 38 % sont des crèmes ou pommades, 22 % des inhalateurs, et 19 % des comprimés combinés.

Pourquoi la bioéquivalence est plus compliquée qu’avec un seul principe actif ?

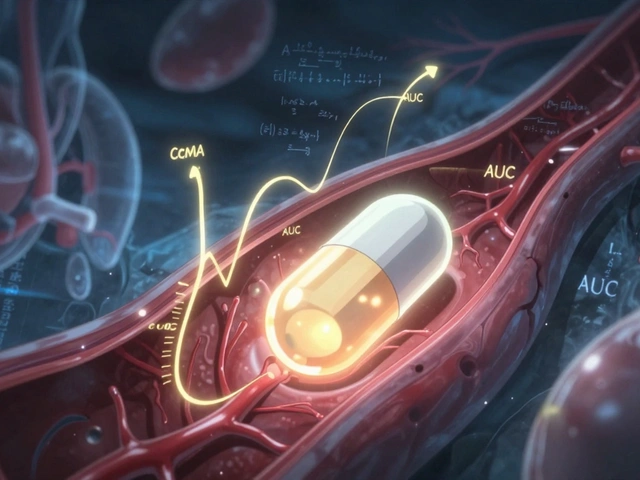

Avec un seul principe actif, la bioéquivalence se mesure simplement : on donne le médicament à des volontaires sains, on mesure la quantité dans le sang à différents moments, et on compare les courbes de concentration. Si la concentration maximale (Cmax) et l’exposition totale (AUC) sont entre 80 % et 125 % de celles du produit d’origine, c’est bon.

Mais avec un produit combiné, il faut faire ça pour chaque principe actif. Et là, les choses se gâtent. Par exemple, si un comprimé contient un médicament très soluble et un autre très peu soluble, la formulation peut faire en sorte que le premier soit absorbé trop vite, et que le second ne le soit pas du tout. Ou pire : les deux molécules interagissent chimiquement dans le comprimé, ce qui modifie leur vitesse d’absorption. Résultat ? Même si chaque composant est identique à celui du produit d’origine, le comportement global dans le corps peut être complètement différent.

Les études montrent que 25 à 30 % des essais de bioéquivalence pour les FDC échouent, contre seulement 10 à 15 % pour les médicaments simples. Et quand ça échoue, il faut tout recommencer - ce qui coûte des millions et prend des années.

Les défis spécifiques par type de produit

Les comprimés combinés (FDC)

Pour prouver la bioéquivalence d’un comprimé combiné, il ne suffit pas de montrer que chaque principe actif est bien absorbé. Il faut aussi prouver que l’absorption des deux molécules ensemble n’est pas altérée par rapport à la prise séparée des deux médicaments. Cela oblige à des essais en croisement à trois voies : un groupe prend le générique, un autre prend le produit d’origine, et un troisième prend les deux médicaments séparément. Il faut au moins 40 à 60 volontaires, contre 24 à 36 pour un médicament simple. Et même avec ça, les résultats peuvent être imprévisibles.

Les molécules à indice thérapeutique étroit - comme celles utilisées pour traiter l’épilepsie ou les troubles du rythme cardiaque - sont encore plus sensibles. Pour elles, les limites de bioéquivalence sont plus strictes : 90 % à 111 % au lieu de 80 % à 125 %. Et pourtant, 35 à 40 % des dossiers pour ces comprimés échouent à la première soumission à la FDA.

Les produits topiques (crèmes, pommades, gels)

C’est là que ça devient presque impossible. Comment mesure-t-on la quantité de médicament qui pénètre dans la peau ? La FDA exige une méthode appelée « tape-stripping » : on colle 15 à 20 bandes adhésives sur la peau, on les retire une par une, et on analyse la quantité de principe actif dans chaque couche. Mais personne ne sait exactement à quelle profondeur il faut s’arrêter. Et les laboratoires ne sont pas d’accord entre eux sur la méthode. Un même échantillon peut donner des résultats différents selon le laboratoire.

En 2022, une entreprise a essayé trois fois de prouver la bioéquivalence d’un générique de crème à base de calcipotriène et de béthaméthasone. Les trois fois, les mesures de pénétration ont varié trop fort. L’essai a été annulé. Le développement a pris deux ans de plus que prévu. Et le coût ? Plus de 8 millions d’euros.

Les produits dispositifs (inhalateurs, stylos injecteurs)

Un inhalateur, c’est plus qu’un contenant. C’est un système. La quantité de médicament délivrée dépend de la pression du patient, de la vitesse d’inspiration, de la forme de la bouche, même de la température ambiante. Si le générique a un embout un peu plus petit, ou un ressort un peu plus dur, le patient peut recevoir 30 % moins de médicament - même si la formule chimique est identique.

La FDA exige que les inhalateurs génériques délivrent entre 80 % et 120 % de la quantité d’aérosol du produit d’origine, en termes de taille des particules. Mais 65 % des lettres de refus de la FDA citent des défauts dans cette évaluation. Les entreprises doivent investir dans des laboratoires spécialisés, avec des équipements coûteux - jusqu’à 500 000 € pour un analyseur de distribution aérodynamique - et des techniciens formés pendant 2 à 3 ans.

Les coûts et les délais : une barrière pour les petits acteurs

Développer un générique simple coûte entre 5 et 10 millions d’euros, et prend 3 à 4 ans. Pour un produit combiné, ça passe à 15 à 25 millions, et 5 à 7 ans. Les études de bioéquivalence représentent 30 à 40 % de ce budget. Et ce n’est pas tout : les laboratoires doivent acheter des équipements de pointe, comme des spectromètres LC-MS/MS, qui coûtent entre 300 000 et 500 000 €, et former du personnel hautement qualifié.

Les petites entreprises n’y arrivent pas. Selon une enquête de 2023 menée auprès de 35 fabricants de génériques, 89 % considèrent les exigences de bioéquivalence pour les produits combinés comme « excessivement difficiles ». Les grandes entreprises comme Teva ou Viatris ont des équipes dédiées, mais les petites structures n’ont pas les ressources. Résultat : seulement 12 % des produits combinés sur le marché ont un générique, contre 90 % pour les médicaments simples.

Les solutions émergentes : modélisation, normes et collaboration

Heureusement, des solutions commencent à voir le jour. La modélisation physiologique (PBPK) permet de prédire comment un médicament va se comporter dans le corps, sans avoir besoin de faire des essais sur des humains. 17 demandes d’autorisation de génériques ont déjà utilisé cette méthode avec succès, et elle réduit le nombre d’essais cliniques de 30 à 50 %.

La FDA a aussi créé un consortium en 2021 pour développer des recommandations spécifiques à chaque produit. 12 ont déjà été publiées. Pour les inhalateurs, par exemple, une norme commune de taille des particules a été établie. Et en 2024, la FDA collabore avec le NIST pour créer des références physiques - des échantillons de contrôle - pour les produits combinés. Cela permettra aux laboratoires de calibrer leurs appareils de la même manière.

Les modèles in vitro-in vivo (IVIVC) montrent aussi leur potentiel pour les crèmes. Une étude récente a montré que 85 % des résultats de pénétration dans la peau pouvaient être prédits à partir de tests en laboratoire. Si cette méthode est validée, elle pourrait remplacer les essais sur des patients - ce qui réduirait les coûts de 70 %.

Le futur : vers une régulation plus intelligente

La FDA a annoncé en 2024 un programme de modernisation de la bioéquivalence, avec l’objectif de publier 50 nouvelles recommandations spécifiques d’ici 2027. Les premières concerneront les produits respiratoires, où 78 % des dossiers sont rejetés pour des problèmes de bioéquivalence.

Les régulateurs commencent à comprendre qu’on ne peut pas appliquer les mêmes règles à un comprimé et à un inhalateur. Le futur, c’est des guides produits spécifiques, des normes partagées, et des méthodes alternatives validées. Sans cela, 45 % des produits combinés de marque n’auront jamais de générique avant 2030 - ce qui signifie des milliards d’euros perdus pour les systèmes de santé, et des patients qui continueront à payer des prix exorbitants pour des traitements qui pourraient être bien moins chers.

Le chemin est long. Mais les outils sont là. Ce qu’il faut maintenant, c’est de la volonté politique, de la collaboration entre les laboratoires et les agences, et surtout, de la patience. Parce que la bioéquivalence des produits combinés, ce n’est pas juste une question scientifique. C’est une question d’accès aux soins.

Pourquoi la bioéquivalence des produits combinés est-elle plus difficile que pour les médicaments simples ?

Parce qu’un produit combiné contient plusieurs principes actifs qui peuvent interagir entre eux - chimiquement ou physiquement - ce qui modifie leur absorption, leur vitesse d’action ou leur distribution dans l’organisme. Il faut donc prouver que chaque composant se comporte de la même manière que dans le produit d’origine, et que leur interaction n’est pas altérée. Cela demande des études plus complexes, avec plus de volontaires, des méthodes d’analyse plus précises, et parfois des essais comparatifs avec les médicaments pris séparément.

Quels sont les principaux types de produits combinés qui posent problème pour la bioéquivalence ?

Les trois catégories les plus problématiques sont : les comprimés combinés (FDC), les produits topiques (crèmes, pommades, gels), et les dispositifs médicaux combinés (inhalateurs, stylos injecteurs). Les FDC posent des problèmes d’interaction entre molécules. Les topiques sont difficiles à mesurer car on ne sait pas bien comment quantifier la pénétration dans la peau. Les dispositifs posent des défis d’utilisation : un inhalateur mal conçu peut délivrer trop peu ou trop de médicament, même si la formule est identique.

Combien de temps et combien ça coûte de développer un générique de produit combiné ?

En moyenne, cela prend entre 5 et 7 ans et coûte entre 15 et 25 millions d’euros. Les études de bioéquivalence représentent 30 à 40 % de ce budget. Pour comparaison, un générique simple prend 3 à 4 ans et coûte 5 à 10 millions. Les coûts supplémentaires viennent des équipements spécialisés (spectromètres, analyseurs d’aérosols), de la formation du personnel, et des nombreux essais répétés après des échecs.

Pourquoi les petites entreprises ont-elles plus de mal à développer ces génériques ?

Parce qu’elles n’ont pas les ressources financières ou techniques pour investir dans les laboratoires spécialisés, les équipements coûteux (jusqu’à 500 000 €), ou les équipes de recherche hautement qualifiées. Les études de bioéquivalence pour les produits combinés sont longues, coûteuses, et souvent rejetées à la première tentative. Pour une petite entreprise, un seul échec peut être fatal. 89 % des fabricants interrogés en 2023 ont dit que les exigences étaient « excessivement difficiles » pour eux.

Existe-t-il des solutions pour réduire les coûts et les délais ?

Oui. La modélisation physiologique (PBPK) permet de prédire le comportement du médicament dans le corps sans essais humains, et a déjà été acceptée dans 17 dossiers. Les modèles in vitro-in vivo (IVIVC) pour les crèmes montrent qu’on peut prédire la pénétration cutanée avec 85 % de précision à partir de tests en laboratoire. La FDA et le NIST développent aussi des références physiques standardisées pour calibrer les appareils. Ces outils peuvent réduire les essais cliniques de 30 à 50 %, et les délais de 8 à 12 mois.

14 Commentaires

Encore un truc où les big pharma veulent garder le monopole en compliquant tout pour que les petits ne puissent pas entrer sur le marché. C’est pas de la science, c’est du business masqué en norme !

Et on ose parler de santé publique ?

La bioéquivalence des FDC constitue un problème épistémologique fondamental : l’ontologie pharmacologique des interactions moléculaires ne peut être réduite à des paramètres pharmacocinétiques linéaires. La réductionnisme de la FDA, fondé sur des modèles d’absorption univariés, ignore la complexité systémique des matrices thérapeutiques.

Il faut repenser la bioéquivalence comme un espace d’émergence non-linéaire, pas comme une simple équation de Cmax et AUC.

Attention, il y a une erreur dans l’article : la FDA n’exige pas 80-125% pour les FDC à indice thérapeutique étroit - c’est 90-111%, comme mentionné plus tard. Et pour les inhalateurs, c’est 80-120% pour la dose délivrée, pas pour la taille des particules. Les deux sont différents. Il faut être précis.

La norme ISO 27529-2020 précise clairement les tolérances pour les aérosols. Personne ne la suit.

Vous avez vu ce que fait l’OMS ? Ils ont des accords secrets avec les labos américains pour bloquer les génériques en Europe. Les références physiques du NIST ? C’est un piège. Elles sont calibrées pour favoriser les grosses entreprises qui ont les machines. Les petits labos en France, en Pologne, en Roumanie… ils sont éliminés avant même de commencer.

Et on nous parle de transparence ?

Ça coûte trop cher. Fini les génériques pour les produits combinés. Les patients paieront plus. Point.

Un inhalateur qui marche pas bien ? Et les patients qui crèvent en silence parce qu’ils reçoivent 30% de moins ?

On appelle ça du génocide par négligence technique. Et on attend les prochaines plaintes de la famille de la vieille qui a eu une crise d’asthme parce que son générique était un chariot de merde.

Je suis médecin et j’ai vu des patients qui ont dû arrêter leur traitement parce que le générique ne fonctionnait pas. Ce n’est pas une question de chiffres, c’est une question de vie.

Je suis tellement content de voir que des solutions comme la PBPK et les modèles IVIVC commencent à être reconnues. C’est une lueur d’espoir. Il faut continuer à soutenir ces avancées, même si c’est lent. La science, quand elle est bien faite, gagne toujours.

Merci à tous ceux qui travaillent sur ces problèmes. Vous êtes des héros invisibles.

J’adore quand la science s’adapte au réel au lieu de forcer le réel à s’adapter à la science

Les modèles in vitro pour les crèmes, c’est une révolution. On va pouvoir faire des génériques accessibles sans sacrifier la sécurité. J’ai hâte de voir ça déployé partout

Le truc qui me fait flipper, c’est que 89% des petites entreprises disent que c’est trop dur. Et pourtant, on continue à leur demander de jouer avec les mêmes règles que les géants.

On devrait créer des fonds publics pour les aider à acheter les machines. Ou alors, on accepte qu’un seul labo fasse l’étude et que tous les autres puissent l’utiliser. Comme pour les vaccins. C’est pas plus compliqué que ça.

Vous savez ce que je trouve le plus triste ? C’est que personne ne parle des patients qui meurent parce qu’ils ne peuvent pas se permettre le médicament de marque. On parle de coûts, de normes, de laboratoires… mais pas des gens qui s’éteignent dans leur lit parce que leur générique n’a pas la même efficacité. On est dans une spirale de bureaucratisation qui tue. Et les régulateurs, eux, ils sont en réunion pour discuter de la couleur des rapports. C’est pathétique. J’ai lu 37 études sur ce sujet. Aucune ne parle du vrai problème : les morts silencieux.

La solution est simple : pas de bioéquivalence pour les produits combinés. Juste de l’efficacité clinique prouvée. Le reste est de la manipulation scientifique.

Je connais un labo qui a perdu 12 millions sur un générique de crème. Ils ont dû licencier tout le monde. Le patron a eu une crise cardiaque. Et maintenant, le produit d’origine est à 180€ la boîte. Qui en profite ? Personne. Sauf les actionnaires. C’est un système pourri.

Le truc fou c’est que la FDA a accepté 17 dossiers avec PBPK… mais en France on refuse encore tout ce qui n’est pas testé sur 60 volontaires. On est à la Renaissance en matière de régulation. Et on s’étonne que les jeunes partent en Allemagne pour bosser ?

Je pense que les normes vont évoluer. Lentement. Mais elles vont évoluer. Il faut juste pas désespérer.